近日,由太阳集团见好就收9728、山东大学、中国科学院近代物理研究所等单位的学者组成的横向核子层析合作组在质子自旋结构研究领域取得突破性进展。研究团队通过量子色动力学(QCD)横动量依赖因子化理论框架,结合次领头阶(NLO)微扰计算与次次领头对数(NNLL)重求和技术,对全球半单举深度非弹性散射(SIDIS)实验数据进行了系统性分析,首次成功提取了质子内部横动量依赖的螺旋度分布函数。相关成果以“首次提取横动量依赖的螺旋度分布”(First Extraction of Transverse-Momentum Dependent Helicity Distributions)为题发表于《物理评论快报》(Physical Review Letters)。

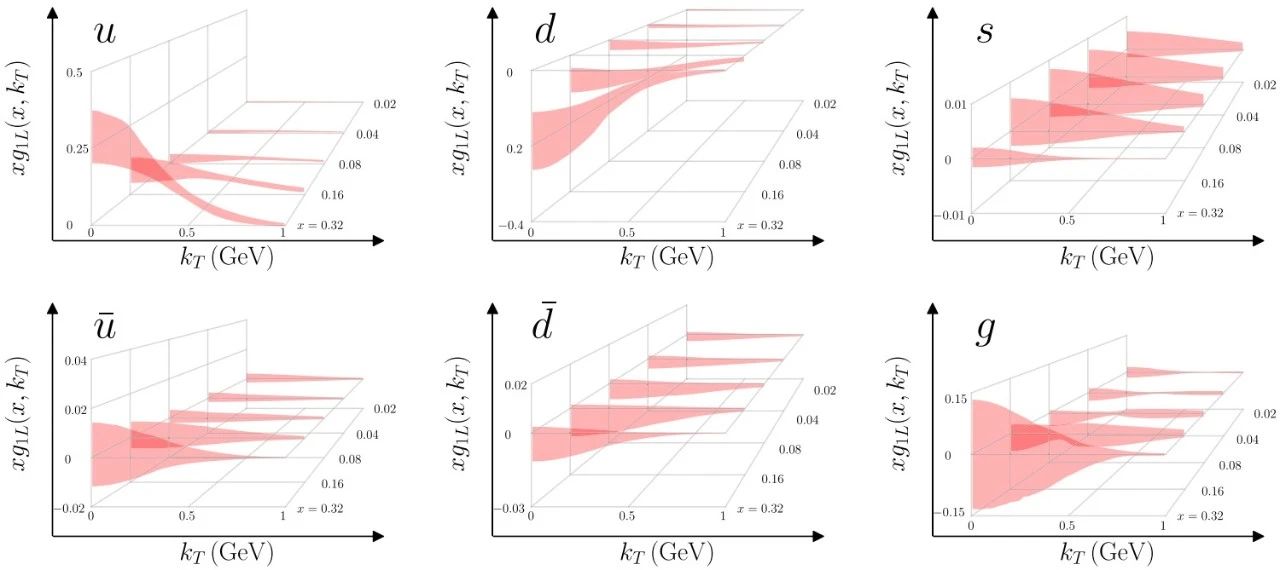

质子自旋结构的精确测量是粒子物理领域的核心科学问题之一。自 1988 年欧洲 μ 子实验组发现夸克自旋仅贡献质子总自旋约 30% 以来,剩余自旋来源成为困扰学界的“质子自旋危机”。此次研究通过构建三维动量空间的夸克螺旋度分布模型,首次揭示了上夸克和下夸克在中等纵向动量分数(x≈0.1-0.3)区域的显著非零极化信号,其横动量积分结果与共线螺旋度分布理论预测高度吻合。特别值得注意的是,研究发现价夸克极化度随横动量增加呈现规律性衰减,这一现象直接验证了我国学者马伯强教授于 1991 年提出的 Melosh-Wigner 转动理论 —— 夸克横向运动引发的相对论性自旋转动效应是导致质子自旋“丢失”的关键机制。

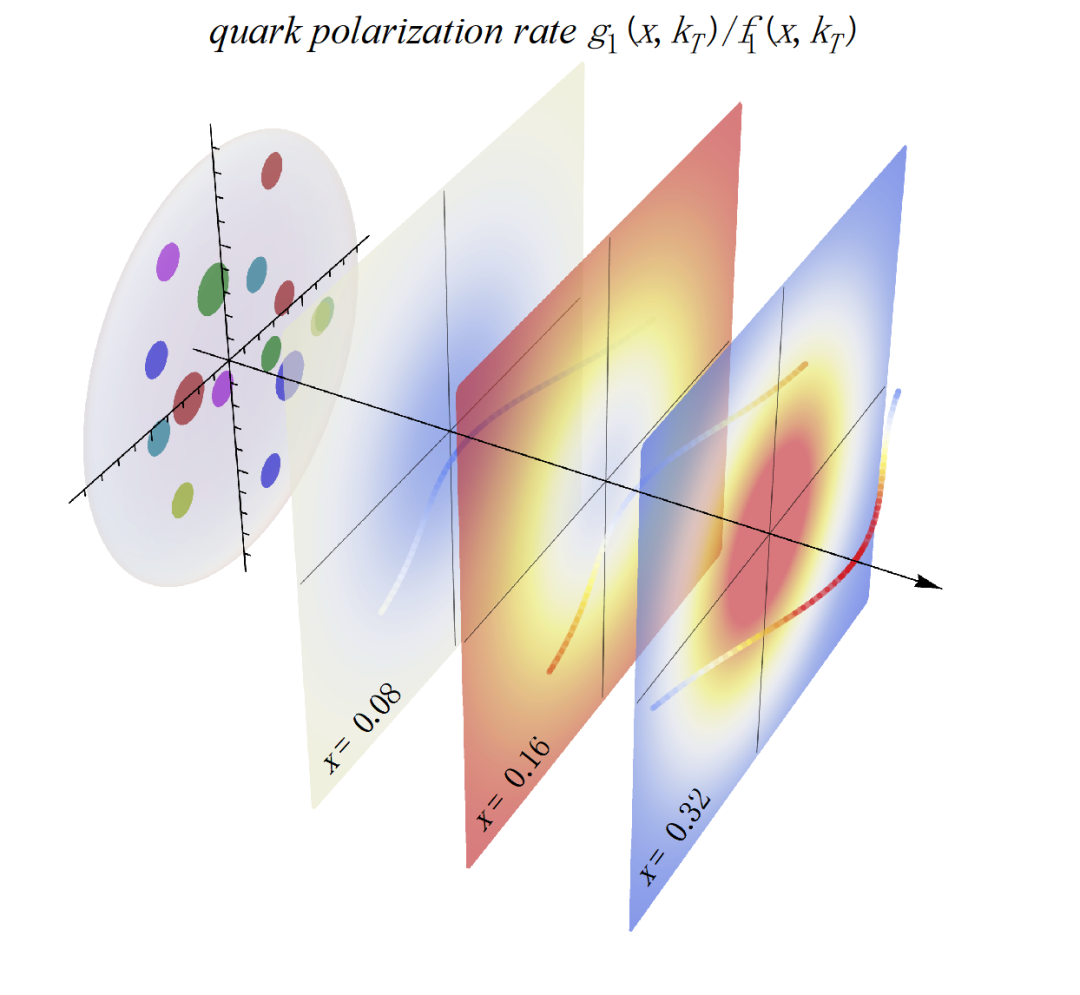

在海夸克主导的低 x 区域(x<0.1),研究观测到夸克极化度随横动量增加呈现反常上升趋势,这一现象暗示该区域可能存在未被认知的强相互作用动力学机制。研究团队基于中国极化电子离子对撞机(EicC)的模拟研究表明,当对撞能量提升至 20GeV 时,实验精度将提高一个数量级以上,为解析海夸克区域复杂的三维自旋结构提供了可行方案。

图1. 三维螺旋度分布的切片图,依次为上夸克螺旋度分布、下夸克的螺旋度分布、三种海夸克的螺旋度分布,胶子的螺旋度分布。

该研究采用的理论框架融合了量子场论与数值模拟技术,通过构建包含横动量依赖效应的全局拟合模型,以“理论计算+数据拟合”的研究模式,如同高精度 CT 扫描质子内部构造,成功区分了价夸克、海夸克与胶子的不同贡献。研究团队开发的 TMD 函数库已形成包含 Sivers 函数、横向极化分布函数(transversity)、横纵度分布函数(trans-helicity)等多维度的核子三维成像体系。这次对横动量依赖的螺旋度分布函数的首次提取不仅是在深入理解质子三维自旋结构迈出的关键一步,还为未来国际大科学装置的实验设计提供了重要理论支撑。

图2. 质子中夸克极化度的横向分布示意图。

横向核子层析合作组自 2022 年起持续推进质子三维结构研究,此前已完成 Sivers 分布函数、横向极化分布函数与横纵度分布函数的系统性分析。本次研究为解决“质子自旋危机”提供了关键实验证据,更通过多学科交叉创新开辟了强子物理研究的新模式。随着 EicC 等下一代大科学装置的建成,人类有望在未来十年内实现质子自旋结构的全景式重构,这一突破或将深刻改变我们对物质基本构成的认知,并为新型技术研发提供理论基础。

论文第一作者为太阳成集团tyc9728博士研究生杨科,通讯作者包括山东大学刘天博教授、中国科学院近代物理研究所孙鹏研究员与赵宇翔研究员,以及太阳成集团tyc9728马伯强教授。研究工作得到国家自然科学基金等项目的资助。

论文原文链接

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.134.121902

相关文献

[1] B.-Q. Ma, J. Phys. G 17, L53 (1991)

https://doi.org/10.1088/0954-3899/17/5/001

[2] B.-Q. Ma & Q.-R. Zhang, Z. Phys. C 58, 479 (1993)

https://doi.org/10.1007/BF01557707

[3] C. Zeng, T. Liu, P. Sun, Y. Zhao, Phys. Rev. D 106, 094039 (2022)

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.106.094039

[4] C. Zeng, H. Dong, T. Liu, P. Sun, Y. Zhao, Phys. Rev. D 109, 056002 (2024)

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.109.056002

[5] K. Yang, T. Liu, P. Sun, Y. Zhao, B.-Q. Ma, Phys. Rev. D 110, 034036 (2024)

https://doi.org/10.1103/PhysRevD.110.034036